画像引用:https://jp.pinterest.com/

友ヶ島は本当に危ない?ネットの噂と現地のリアルを徹底解説

ネットで「友ヶ島は危ない」と言われる3つの主な理由

インターネットで友ヶ島の情報を探すと、「危ない」という言葉がしばしば見受けられます。

そのように言われる背景には、主に3つの理由が存在します。

第一に、友ヶ島が人の住んでいない「無人島」であるという事実です。

これは単に静かだという意味ではなく、水道や電気といったライフラインが完備されておらず、万が一の際にすぐに助けを呼べる商店や民家が存在しないことを意味します。

島内には舗装されていない山道や、苔が生えた急な石段が多く、雨が降った後などは特に足元が滑りやすくなります。また、旧日本軍の施設跡は老朽化が進行しており、一部には崩落の危険があるため立ち入りが禁止されている区域も存在します。

第二の理由は、島への唯一の交通手段であるフェリーが、海の天候に大きく左右される点です。紀淡海峡の天気は変わりやすく、午前中は穏やかな晴天でも、午後から風が強まり波が高くなることは珍しくありません。

その結果、船が突然欠航になる可能性があり、島に閉じ込められてしまう「帰れない」という現実的なリスクが心配されています。

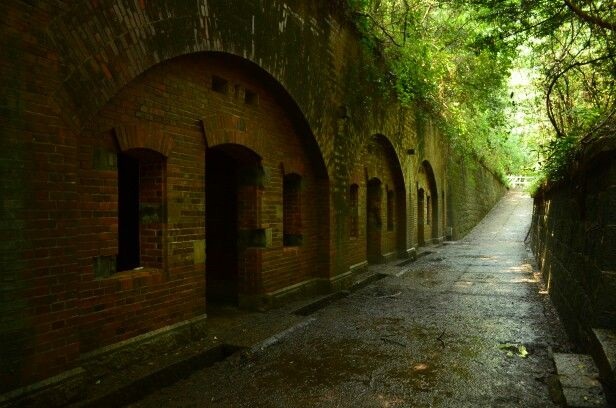

そして第三に、苔むしたレンガ造りの砲台跡や、光の届かない真っ暗なトンネルが醸し出す独特の雰囲気が挙げられます。

この神秘的でありながらも、どこか不気味さを感じさせる景観が、尾ひれがついて心霊スポットとしての噂につながり、「危ない」という漠然としたイメージを増幅させているのです。

実際に行った結論:万全の準備をすれば初心者でも安全に楽しめる

ネット上の噂を聞くと、訪れることを躊躇してしまうかもしれませんが、実際に現地を訪れた結論から言うと、友ヶ島は「万全の準備をすれば、初心者でも安全に冒険を楽しめる場所」です。

ここで言う「万全の準備」とは、単に持ち物を揃えることだけではありません。

それは、観光客という受け身の姿勢から、自らの安全は自分で守るという探検家のような意識へと切り替えることを含みます。

危険とされる要素は確かに存在しますが、その一つ一つは事前の情報収集と適切な対策によって回避することが十分に可能です。

例えば、滑りにくいトレッキングシューズを用意し、紙の地図とスマートフォンのGPSを併用して現在地を常に把握することで、道に迷ったり転倒したりするリスクは大幅に減少します。また、フェリーの最終便の時間を常に意識し、「最終便の一本前で帰る」くらいの余裕を持ったスケジュールを組むことで、島に取り残されるという最悪の事態はまず起こりません。

友ヶ島が持つ危険性は、裏を返せば、人の手があまり加えられていない手つかずの自然と、時が止まったかのような歴史が残る「非日常的な魅力」の源泉です。

その危険性を正しく理解し、単なる観光ではなく「軽登山」のつもりでしっかりと準備を整えることで、他の観光地では決して味わえない、忘れられない特別な体験ができる、素晴らしい冒険スポットなのです。

具体的に何が危ない?友ヶ島で注意すべき危険ポイント7選

危険①:毒ヘビ(マムシ)やイノシシなど野生動物との遭遇リスク

友ヶ島は瀬戸内海国立公園に指定されるほど自然豊かな無人島であるため、様々な野生動物が生息しています。

特に注意が必要なのが、毒を持つマムシです。マムシは湿った落ち葉の下や草むら、石垣の隙間などに潜んでいることが多く、気づかずに踏んでしまうと咬まれる危険があります。

散策路から外れてむやみに茂みへ足を踏み入れないよう注意し、足首までしっかり覆う厚手の靴下と、肌の露出が少ない長ズボンを着用することが重要な対策となります。また、島内にはタイワンリスや、数は少ないですがイノシシも生息しているという情報があります。

イノシシは本来臆病な性格で人を襲うことは稀ですが、子連れの個体や興奮している場合に限っては危険な場合があります。

もし遭遇しても大声を出したり、走って逃げたりせず、静かに後ずさりしてその場を離れるようにしてください。

これらの動物との遭遇は、友ヶ島が人の手があまり入っていない自然の場所である証拠でもあります。

野生動物を尊重し、刺激しないというルールを守って散策すれば、過度に恐れる必要はありません。

危険②:崩落の恐れがある廃墟・立入禁止エリア

友ヶ島の最大の魅力である旧日本軍の砲台跡ですが、その多くは建設から長い年月が経過し、風雨にさらされ老朽化がかなり進んでいます。

特に第四砲台跡や第五砲台跡、第二砲台跡の一部など、いくつかの施設はコンクリートのひび割れやレンガの崩落の危険性が高いため、ロープや看板で「立入禁止」と明確に示されています。

これらの場所は、見た目以上に構造が脆くなっている可能性があり、興味本位で侵入すると、足元の床が抜けたり、上から破片が落ちてきたりして重大な事故につながる恐れがあります。

安全に観光を楽しむためには、必ず設置された看板の指示に従い、公式に認められたルートだけを歩くことが絶対条件です。

歴史的な遺構が醸し出すミステリアスな雰囲気に心を奪われても、自身の安全を最優先し、危険な箇所には決して近づかないようにしましょう。

これらの遺構は貴重な文化遺産でもあるため、敬意を払って遠くから見学することが求められます。

危険③:明かりが一切ない真っ暗なトンネル内の転倒

友ヶ島のハイライトとも言える第三砲台跡には、内部に弾薬庫や兵舎などを結ぶトンネルが迷路のように張り巡らされています。

このトンネル内は、外部の光が一切届かない「完全な暗闇」です。

ひんやりとした湿った空気が漂い、自分の足音だけが不気味に反響する空間では、方向感覚を失いやすくなります。

多くの人が頼りにするスマートフォンのライトでは、照射範囲が狭く光量が不十分なため、足元や周囲の壁を広範囲に照らすことができません。

内部は湿気で地面が滑りやすくなっていたり、予期せぬ段差や水たまりがあったりするため、不十分な明かりで進むのは転倒のリスクが非常に高く危険です。

友ヶ島を訪れる際は、必ず強力な光を放つ懐中電灯や、両手が自由になって安全を確保しやすいヘッドライトを持参してください。

準備万端で漆黒のトンネルを探検することは、友ヶ島ならではの最もスリリングで記憶に残る体験となるでしょう。

危険④:天候急変による船の欠航で島に閉じ込められる可能性

友ヶ島観光における最大の懸念事項の一つが、天候の急変によるフェリーの欠航です。

四方を海に囲まれた島の天気は予測が難しく、特に紀淡海峡は波が高くなりやすく、午後からは風が強まることがよくあります。

そのため、朝は問題なく出航できても、昼過ぎから天候が悪化し、安全確保のために帰りの便が突然運休になるという事態も起こり得ます。

もし最終便が欠航し、他に代替の交通手段もない場合、文字通り無人島に宿泊施設なしで取り残されてしまいます。

このような最悪の事態を避けるため、訪問当日は家を出る前に必ず「友ヶ島汽船」の公式サイトで最新の運航情報を確認することが不可欠です。

少しでも天候に不安がある場合は、無理な渡航は中止する勇気も必要です。また、島にいる間も、風が強くなってきた、雲行きが怪しくなってきたなど、天候の変化を感じたら、予定を切り上げて早めの便で帰るという柔軟な判断が重要になります。

危険⑤:夏場の熱中症やスズメバチ・蚊などの虫刺され

特に夏場の友ヶ島観光では、目に見えない敵である熱中症と害虫に厳重な注意が必要です。

島内は木々で覆われていますが、砲台跡へ向かうルートは急な坂道や階段の昇り降りが多く、海に囲まれているため湿度も高く、想像以上に体力を消耗し大量の汗をかきます。

島内には自動販売機が船着き場周辺の限られた場所にしかないため、脱水症状を防ぐために、スポーツドリンクなど塩分やミネラルも補給できる飲料を必ず十分な量(最低でも1人1リットル以上)持参してください。また、夏はスズメバチや蚊、アブなどの活動が活発になります。

特に攻撃性の高いスズメバチは黒い色に反応する習性があるため、白や黄色、水色といった淡い色の服装を心がけ、甘い香りのする香水や整髪料の使用は避けましょう。

肌の露出を避け、虫除けスプレーを携帯し、休憩のたびにこまめに使用することも虫刺され対策として非常に有効です。

危険⑥:舗装されていない道や崖際の道での滑落・転倒

友ヶ島が「危ない」だけでなく「しんどい」と言われる大きな理由の一つに、整備が行き届いていない自然のままの道が多いことが挙げられます。

人気の観光地でありながら、その散策路の多くは舗装されていない土の道や、石が転がる砂利道です。

木の根が地表に張り出していたり、急な傾斜があったりと、歩行には常に注意が求められます。

特に雨上がりは地面がぬかるんで粘土質になり、非常に滑りやすくなります。また、ルートによっては海岸沿いの崖に近い場所を通ることもあり、景色に見とれて足元への注意が疎かになると、滑落や転倒の危険が伴います。

お洒落なサンダルやヒールのある靴で散策するのは絶対に避けるべきです。

靴底にしっかりとした凹凸があり、足首を保護できるハイキングシューズやトレッキングシューズが必須装備と言えるでしょう。

自分の体力を過信せず、一歩一歩、足元を確認しながら慎重に歩くことが、安全確保の何よりの基本となります。

危険⑦:心霊スポットって本当?夜間の危険性について

友ヶ島は、その独特でミステリアスな雰囲気から「心霊スポット」として語られることがありますが、歴史を紐解くと、この島で実際に戦闘が行われた記録はなく、要塞が使われないまま終戦を迎えたため、島内で多くの兵士が亡くなったという悲惨な事実も確認されていません。

ネット上で語られる噂の多くは、廃墟となった砲台跡や光の届かない暗いトンネルが作り出す、静寂と不気味な雰囲気に由来するものと考えられます。

しかし、心霊現象の有無とは別に、夜間の島内散策には極めて現実的かつ物理的な危険が伴います。

島内には街灯が一切なく、日没後は月明かりがなければ完全な暗闇に包まれるため、道に迷ったり、地面の凹凸が見えずに足を踏み外して怪我をしたりするリスクが非常に高くなります。また、マムシやイノシシといった夜行性の野生動物との遭遇も考えられます。

友ヶ島観光は必ず日の出から日没までの明るい時間帯に行動を終えるように計画してください。

これを読めば安心!友ヶ島を安全に楽しむための完全準備ガイド

画像引用:和歌山市観光協会 公式HP

服装はどうすればいい?推奨する服装とNGな服装

友ヶ島を安全かつ快適に楽しむためには、街歩きのようなおしゃれさよりも、自然の中での活動に適した機能性を最優先した服装選びが不可欠です。

季節を問わず基本となるのは、動きやすく、万が一の転倒時に肌を守る長袖・長ズボンです。

素材は、汗をかいても乾きやすい化学繊維のものがおすすめです。

靴は、前述の通り、靴底がしっかりしていて滑りにくいスニーカーやトレッキングシューズを選びましょう。

新品の靴は靴擦れの原因になるため、必ず事前に履き慣らしておいてください。

夏場は暑くても、半袖の上に日焼けや虫刺されを防ぐため、通気性の良い薄手の長袖シャツを羽織るのが賢明です。

黒っぽい服装はハチを刺激する可能性があるため、白やベージュ、水色などの明るい色が安全です。

逆に、スカートやショートパンツ、足元が不安定なサンダル、ヒールの高い靴といった服装は、怪我のリスクを著しく高めるため絶対に避けるべきNGな服装です。

天候が変わりやすい島の特性を考慮し、防水性のあるウインドブレーカーなど、脱ぎ着して体温調節ができる上着を一枚リュックに入れておくと、さらに快適に過ごせます。

絶対に必要な持ち物リストと、あると便利なアイテム

友ヶ島は無人島であり、現地で必要なものを手に入れるのは極めて困難です。

そのため、事前の持ち物準備が観光の成否を分けると言っても過言ではありません。

絶対に持っていくべき必須アイテムは、まず「飲料水」です。

特に夏場は熱中症対策として1人1リットル以上を目安に、スポーツドリンクなども含めて準備しましょう。

次に、エネルギー補給のための「軽食」。

おにぎりやカロリーメイト、チョコレートなど、手軽にカロリーを摂取できるものがあると安心です。

そして、砲台跡の暗いトンネルを安全に探索するための「懐中電灯」やヘッドライトも欠かせません。

スマートフォンの電波が不安定な場所ではバッテリー消耗が激しくなるため、「大容量のモバイルバッテリー」も必須です。

夏場であれば「虫除けスプレー」とかゆみ止めも忘れてはなりません。

これらに加えて、急な雨に備える上下セパレートタイプの「雨具(レインウェア)」や、万が一の怪我のための「絆創膏や消毒液などの救急セット」、汗を拭くための「タオル」、そして出したゴミを持ち帰るための「ゴミ袋」などがあると、より安心して観光に集中できます。

子連れや体力に自信がない人向けの注意点

お子様連れの方や、普段あまり運動をしておらず体力に自信がない方が友ヶ島を訪れる場合、無理のない計画を立てることが最も大切です。

島内のすべてのスポットを一日で巡ろうとせず、滞在時間や自分たちの体力に合わせて、見たい場所の優先順位をつけルートを絞りましょう。

例えば、フェリー乗り場から比較的アクセスしやすく、見どころが凝縮されている第三砲台跡周辺を中心に行動する「ちょこっとコース」のような短時間プランがおすすめです。

このコースでも第三砲台跡へ向かう道は急な上り坂が続くため、特にお子様のペースに合わせて、こまめに休憩を取りながら進むようにしてください。

「あそこまで頑張ろう」と励ましたり、探検家気分を盛り上げたりする工夫も有効です。また、暗いトンネルはお子様が怖がってしまう可能性もあるため、無理強いは禁物です。

事前に「坂道や階段がたくさんあるけど大丈夫?」「暗いトンネルもあるけど入ってみたい?」と確認し、本人の意思を尊重することが、家族みんなで楽しむための重要な秘訣です。

友ヶ島への行き方(アクセス)と観光の注意点

そもそも友ヶ島はどこにある?【地図で解説】

友ヶ島は、和歌山県の北西部に位置する和歌山市加太(かだ)の沖合、大阪湾と紀伊水道を隔てる紀淡海峡に浮かぶ島々の総称です。

具体的には、沖ノ島(おきのしま)、地ノ島(じのしま)、虎島(とらじま)、神島(かみしま)という4つの無人島から構成されており、一般的に観光客が訪れ、砲台跡などが残るのは最も大きな島の沖ノ島です。

かつては大阪湾の入り口を守る国防の最前線「由良要塞」の一部として、戦略的に極めて重要な場所でした。

その歴史的背景と、現在は瀬戸内海国立公園の一部に指定されている豊かな自然が融合し、独特の景観を生み出しています。

本州からは、和歌山市の加太港から出航する定期船(フェリー)に乗ってアクセスすることができます。

近年では、人気アニメ『サマータイムレンダ』の舞台のモデルになったことでも知られ、多くのファンが訪れています。

フェリーの時刻表と運賃、運休情報の確認方法

友ヶ島への唯一のアクセス手段は、加太港から出航する「友ヶ島汽船」のフェリーです。

所要時間は片道約20分で、心地よい潮風を感じる短い船旅です。運賃は、大人が往復で2,200円、こどもは1,100円となっています。

運行スケジュールは季節によって変動しますが、通常は1日に4便程度で、ゴールデンウィークや夏休みなどの繁忙期には臨時便が増えて最大6便となります。

注意すべき点は、フェリーの事前予約は一切できず、乗船当日に港の券売所で乗船券を購入する必要があることです。

繁忙期には定員オーバーで希望の便に乗れないこともあるため、特に午前中の便を目指すなら、出航時刻の30分~1時間前には港に到着しておくのが賢明です。

そして、最も重要なのが最終便の時間で、通常は友ヶ島を16:30に出発します。

この便を逃すと島から帰る手段がなくなるため、時間管理は徹底してください。

天候による欠航や運航状況の変更も頻繁にあるため、島へ渡る前には必ず友ヶ島汽船の公式サイトを確認するか、電話で直接問い合わせるようにしましょう。

島での滞在時間はどれくらい必要?おすすめの散策プラン

友ヶ島での滞在時間は、どの範囲まで散策するのか、そしてどれだけじっくり見学や写真撮影をしたいかによって大きく変わります。

もし、第三砲台跡、タカノス山展望台、友ヶ島灯台、第二砲台跡など、沖ノ島の主要な見どころをひと通り巡りたいのであれば、最低でも2時間半から3時間程度の時間を見込んでおくと良いでしょう。

これは「名所探訪コース」としてパンフレットでも案内されている最も一般的なルートです。

体力に自信があり、島の南側の自然散策路なども含めてより深く楽しみたい場合は、4時間以上必要になります。

逆に、時間に限りがある場合や、体力に不安がある方は、第三砲台跡とその周辺のタカノス山展望台に絞って観光すれば、1時間半から2時間程度でも十分にその世界観を楽しむことが可能です。

フェリーの便数が限られているため、自分が乗りたい帰りの便の時刻をまず決め、そこから逆算して無理のない散策プランを立てることが、焦らずに友ヶ島観光を満喫する上での最大の鍵となります。

まとめ:危険を正しく理解すれば友ヶ島は最高の冒険スポット

画像引用:https://jp.pinterest.com/

もう一度確認!友ヶ島の危険ポイントと安全対策まとめ

これまで詳細に解説してきたように、友ヶ島には「天候急変で帰れなくなるリスク」「暗闇や悪路での転倒・滑落の危険」「毒ヘビやハチなど危険生物との遭遇」といった、都市部の観光地にはない特有の危険な側面が存在します。

しかし、これらのリスクは正しい知識と万全の準備によって、そのほとんどをコントロールすることが可能です。

出発前に最終確認すべき安全対策の要点は、第一に「時間管理の徹底」です。

乗りたい帰りのフェリーの時間を決め、そこから逆算して行動する計画を立てましょう。

第二に、「探検家としての適切な装備」です。

滑りにくい靴と動きやすい服装は必須であり、十分な水、軽食、強力なライト、モバイルバッテリーも必ず持参してください。

第三に、「自然への敬意と無理のない行動」です。立入禁止区域には絶対に入らず、自分の体力を過信せずに、疲れたら景色を楽しみながら休憩する勇気を持ちましょう。

これらの基本を守ることが、友ヶ島での安全で楽しい冒険を約束するパスポートとなります。

ルールとマナーを守って「ラピュタの世界」を冒険しよう

友ヶ島は、そこに潜む危険性を正しく理解し、自然と歴史に対して敬意を払って訪れるならば、訪れる人々を魅了してやまない、日本でも有数のユニークな場所です。

苔むした赤レンガの砲台跡が、長い年月をかけて豊かな自然と一体化したその光景は、まるでアニメ映画「天空の城ラピュタ」の世界に迷い込んだかのような、圧倒的な感動を与えてくれます。

この貴重な自然と歴史遺産を、10年後、100年後の未来にも残していくためにも、今を訪れる観光客一人ひとりの高いマナーが問われます。

島内にはゴミ箱が一切設置されていないため、お弁当の容器やペットボトルなど、自分が出したゴミはすべて責任を持ってザックに入れて持ち帰ってください。また、島の植物を摘んだり、歴史的な施設を傷つけたりすることのないよう、定められたルートを静かに散策しましょう。

ルールとマナーを守ることで、あなた自身の安全が確保されるだけでなく、この美しい島の尊い環境保全にも繋がります。

ぜひ、万全の準備を整え、日常を忘れさせる忘れられない冒険の旅に出かけてみてください。